Phénomènes naturels

phénomènes naturels: textes de présentation et images.

phénomènes naturels: textes de présentation et images.

Signer mon livre d'or Faire connaître mon blog Me contacter par mail Flux RSS

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Foudre (10)

· Le système solaire et ses mystères (9)

· Ouragans et tornades (10)

· Salut!! (3)

· Volcans (10)

philosophie sur les égrégores .

comme nous-nous réincarnons, nos pensées selon quelles soient bonnes ou mauva

Par sainte-trinite, le 03.05.2020

bonjour,

vo us avez plagié plusieurs parties du site de mon client : http://www.sys temesolaire.ne t , dont

Par Anonyme, le 16.10.2011

bonjour je me presente je m'appelle dihia, je voulais te dire que ton blog est vraiment interessents, c'est po

Par dihia, le 18.03.2011

superhttp://am el.centerblog. net

Par nouali, le 14.04.2010

ce docummenter est trop bien !!!!!!!!!!!!!! !!!!

Par Anonyme, le 18.01.2010

· volcans:texte

· image de la lune

· ouragan et tornade

· image de la terre

· tornade

· La Terre et son satélite

· lachez vos coms!!

· Le Soleil et les vents solaires

· Création du système solaire

· Vénus

· image de vénus

· volcan

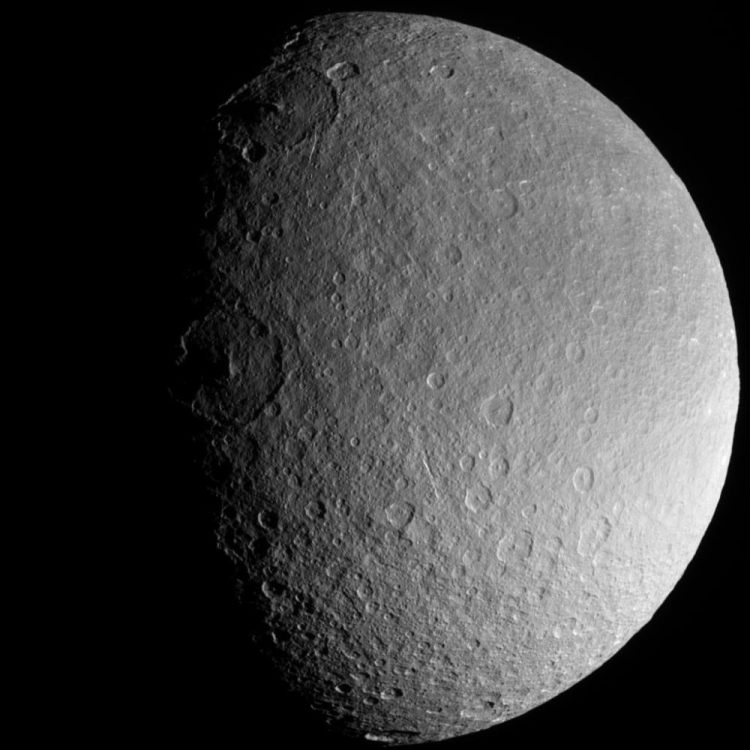

· image de mercure

· foudre:texte

· foudre

Statistiques

Date de création : 07.11.2008

Dernière mise à jour :

13.11.2008

43 articles

coms

lachez vos coms!!

salut!!

image de la lune

image de la terre

La Terre et son satélite

Généralité

Troisième planète la plus proche de Soleil, et plus grosse planète tellurique du système solaire, la Terre ou planète bleue,

a une orbite elliptique autour du Soleil. Par ailleurs, elle tourne sur elle-même.

C'est la seule planète du système solaire à posséder en grande quantité de l'eau sous ses trois formes (liquide, solide,

gazeuse). C'est ce qui permet la vie sur Terre. La Terre est formée en surface de 71 % de mers et de seulement 29 % de terre.

La température y est en moyenne de 14,14°c au sol. Son atmosphère est composée de 78 % de diazote N2, de 21 % d'hydrogène,

de 0,9 % d'argon et de 0,1 % de gaz rares. Toute fois, la pollution humaine est en train de la modifier.

Un peu d'histoire

Naissance :

Au commencement, le système solaire était un nuage de poussières, où la loi de gravitation universelle est maître. Les

atomes, grâce à elle s'attirent et le nuage s'aplati créant ainsi son en son centre un noyau très chaud : le futur soleil.

Peu à peu, des boules de poussières se forment par accrétion (agglomération) et l'une d'elle est notre Terre. Elle s'est

formée il y a environ 4,565 milliards d'années. Cette précision n'est possible que par l'étude des traces de carbone 14 ou

d'un autre isotope radioactif car au cours des ans son élément radioactif diminue en quantité.

Enfance :

Elle subit un bombardement incessant de météorites qui s'écrasent dans un océan de lave qui recouvrait, à cette époque,

toute la surface de la Terre. Sa surface finit par se refroidir peu à peu pour et par de là se solidifie. Mais la

température au sol reste brûlante et cette chaleur se communique au centre de la Terre, où elle va provoquer la fusion du

fer et sa migration vers le centre. C'est notre futur noyau. A ce moment, l'atmosphère se forme par le dégazage des

poussières datant de la formation et par des comètes qui s'écrasent sur la Terre. Cette aussi à cette époque que notre

unique satellite, la Lune, apparait (voir texte sur la Lune).

Adolescence :

A partir de -3,5 milliards d'années, la pluie de comètes diminue fortement. ce qui permet à l'enveloppe terrestre de se

refroidir bien que le volcanisme, dû à la chaleur interne, est en plein apogée. Ces derniers expulsent un gaz, le dioxyde

de carbone CO2 qui favorise l'effet de serre qui est alors bénéfique à la planète. En effet, les ocèans apparaissent, il y a

4 milliards d'années et sont très chauds, soit à une température comprise entre 60 et 90°c, et sont par ailleurs acides et

ventés. Les continents résultent de la même période mais leur croissance est encore obscure. En effet, deux théories

s'affrontent.

_ la première affirme que cette croissance est due à l'arrivée de nouvelles roches par l'intermédiaire du volcanisme.

_ la seconde énonce que cette croissance est due au volcanisme mais que les roches proviennent du rabotage des croûtes

océaniques et continentales. Roches qui remontent à la surface pour augmenter les continents.

Il y a 3,5 miilierds d'années, la vie sous-marine nait. Mais, il n'existe alors que des animaux unicellulaires (algues et

bactéries) qui utilise la photosynthèse, dont l'équation est :

Adulte :

La Terre possède enfin une atmosphère riche en oxygène, nécessaire à la propagation de la vie. Cette dernière s'est

diversifiée d'abord en animaux marins pluricellulaires (vers -600 et -800 millions d'années), puis avec des invertébrés

(vers -560 millions). Ceux-ci dépendent des bactéries anaérobies qui ont migré vers les profondeurs où le dihydrogène est

presque absent. Cette migration est dû au fait que le dihydrogène est un véritable poison pour les anaérobie.

Nécessaire à la propagation de la vie hors de l'eau, la couche d'ozone qui bloque les UV (briseurs des molécules d'ADN des

êtres vivants), commence à se former grâce à la constitution de molécules d'ozone (O2+O), dans les hauteurs de l'atmosphère.

Le CO2, quant à lui, est passé de mojoritaire à rare par sa salidification progressive, au fond de l'eau, en carbonate du

fait de la photosynthèse et de l'érosion. La grande diminution de ce gaz réduit l'effet de serre. La colonisation de la

terre est donc maintenant possible.

Retraite:

La Terre prendra sa retraite bien méritée sous la lumière d'une étoile, notre Soleil. Ce dernier après avoir brûlé tout son

hydrogène, aura une composition majoritaire en hélium qui donnera lieu à son réchauffement. Ce réchauffement aura des

conséquences directes pour la Terre dont l'une d'elles sera d'éliminer toute trace de vie humaine sur la planète. Et lors de

l'explosion de l'hélium contenu au coeur du Soleil, la Terre sera à son tour réduite à néant .

Le champ magnétique terrestre

Les lignes du champs magnétique terrestre partent des pôles magnétiques qui ne sont pas exactement les pôles géographiques.

D'ailleurs, les pôles magnétiques bougent. Cette variation a pu être observé par l'analyse de roches volcaniques d'époques

différentes. Puisqu'une fois refroidies, ces roches gardent en elles leurs minéraux orientés dans la direction du champs

magnétique de l'époque.

Composition

Seule l'étude des ondes sismiques nous permettent de supposer la composition et la taille des diverses couches internes de

notre planète. La Terre est composée de trois grandes parties (l'écorce, le manteau, le noyau).

L'écorce terrestre a une compostion très proche de celle du granit. Elle est large d'environ 5 à 7 km sous les océans et de

35 km sous les continents.

Le manteau a environ 2900 km de large, regroupe plusieurs couches, telles que l'asténosphèe (200 km), dont le cisaillement

des roches fondues rend possible la dérive des continents, ou la lithosphère.

Le noyau est coupé en deux. Le noyau extérieur sûrement liquide et le noyau intérieur sûrement solide (ce dernier tournant

plus lentement que le noyau extérieur).

Entre chacune de ces trois grandes parties, il y a des discontinuités.

La tectonique des plaques

Ce mouvement est étudié par Alfred WEGENER en 1915. La tectonique des plaques étudie la déformation des plaques

lithosphériques de la surface de la Terre. La lithosphère est composée de plaques rigides et épaisses d'un centaine de km,

flottant sur l'astonosphère. Sur cette couche repose les parties supérieures du manteau qui sont les croûtes océanique et

continentale.

Les plaques sont mobiles les unes par rapport aux autres et c'est le long des frontières que la tectonique des plaques

apparait . Il existe trois types de limites :

_ les zones d'expansion océanique ou d'accrétion océanique. Il s'agit des dorsales océaniques que l'on retrouve dans

l'atlantique (rift de 60 000 km de long) et le pacifique. A ces lieux, se produisent les écartements des continents par la

des sorties de basalte qui prolongent la croûte océanique. La vitesse d'expansion des dorsales est plus ou moins rapide

puisqu'elle peut aller de 1 à 10 cm par an.

_ les zones de subduction ou d'obduction. Comme la masse de la Terre reste la même malgré la création de matière des les

zones d'expansion, il faut des zones où il y ait de la disparition de matière. Le phénomène de subduction prend naissance

le long d'une bordure continentale où la plaque océanique plonge sous la plaque continentale qui est moins dense. A la

surface du continent, les zones de subduction se ressentent par la présence de nombreux séïsmes, comme au Japon, par exemple.

Par ailleurs, le zone d'obduction donne lieu au chevauchement de la croûte continentale et de la croûte océanique.

C'est-à-dire que la croûte continentale disparait comme en Nouvelle-Calédonie. Ce qui produit des innondations colossales.

_ les zones transformantes. Ce sont des zones le long des quelles coulissent des plaques ou des fragments de plaques sans

création ni résorption de la croûte. C'est dans ces zones que sont apparus les chaînes de montagnes telles que l'Himalaya.

Il s'agit, ici d'une collision entre deux continents qui ont la même densité c'est pourquoi l'une ne disparait pas sous

l'autre. Et lors de ce confrontement, se créé des chaînes de montagnes qui grandissent avec les mouvements de la plaque.

Les climats

Sur la Terre, il existe une multide de climats. Mais ils sont classés en catégories selon les caractéristiques. On trouve 5

types de climats différents (continental, tropical, océanique, méditerranéen et arctique).

Le climat continental......

Le climat tropical, lui, se décompose en plusieurs climats tels que le climat tropical humide...

Le climat océanique qui se décrit comme un climat doux.....

Le climat méditerranéen....

Le climat arctique qui est spécifique aux pôles, mais que l'on retrouve aussi dans le nord de la Sibérie.

LA LUNE

La Lune ne nous a jamais laissé indifférents. Même aujourd'hui où elle a perdue son mystère, elle reste présente dans notre

culture imagée (promettre la Lune, "sur le clocher je mis la Lune, comme un point sur un i "...). Pourquoi cela ? Peut-être

parce qu'elle restera toujours le seul astre que l'on peut admirer de sa naissance jusqu'à sa mort, rien qu'en sortant hors

de chez soi. Toutefois, même par temps clair on ne peut admirer qu'une seule face de la Lune, l'autre n'étant jamais tournée

vers nous.

Un peu d'histoire...

D'abord prise pour un second soleil, on s'aperçut peu à peu qu'elle ne faisait que réfléchir la lumière de ce dernier.

Grâce aux premières lunettes astronomiques, Galilée pu remarquer le relief accidenté de la Lune. Certains des noms des

cirques (points d'impact de météorites, qui n'ont pas changés au cours des millénaires car il n'y a presque pas d'érosion),

des mers (grandes surfaces grisâtres peu accidentées) ou des failles (longs fossés d'effondrement rectilignes) semblent

tout droit sortis d'une imagination débordante et de l'histoire humaine. Par exemple: les cirques Hyginus, Plutarque,

Manilius, De La Rue; les mers de la fécondité, des songes, de la tranquillité ou encore le marais du sommeil ; et les Alpes,

et le mont Hercynien. Ces noms, pour la plupart lui ont été donnés par un astronome français de Louis XIV, Jean Dominique

Cassini, auteur d'une carte de la Lune.

Un des faits, les plus marquants de son histoire, s'est déroulé le 21 juillet 1969, soir où vous ou vos parents étaient

"scotchés" devant la télé à regarder un homme sur la Lune. Suite à un lancement et à un "alunissage" (atterrissage lunaire)

réussis d'Apollo 11, Neil Armstrong, le premier, sur le sol lunaire ainsi annexé, dit: "Un petit pas pour un homme mais un

bond de géant pour l'humanité"(phrase célèbre qui "rend" beaucoup mieux en anglais!!). On peut ainsi maintenant admirer un

magnifique coucher de Terre en photo ou même un croissant de Terre

Caractéristiques

.les différentes théories de sa formation

Il y a encore aujourd'hui plusieurs théories pour la formation de la Lune :

- la théorie selon laquelle un grand choc aurait coupé la Terre en deux morceaux de taille inégale dont un serait à

l'origine de la Lune et l'autre à l'origine de la Terre.

- la Lune pourrait aussi s'être formée loin de la Terre puis avoir " voyagé " jusqu'à la Terre et avoir été captée par sa

force d'attraction.

- la troisième théorie, est actuellement la plus soutenue par les astronomes. Selon elle la Lune se serait créée par

agglomération de morceaux de Terre envoyés dans l'espace par un impact planétaire. Il reste pourtant un problème : le corps

heurtant aurait dû être énorme, de la taille de Mars.

.Sa composition

La Lune, seule satellite naturel de la Terre, ne possède pas d'atmosphère ce qui exclu la présence de toute vie et ne régule

pas la température: qui peut varier de -150°C la nuit à+110°C le jour, pendant une même journée. Le sol lunaire est formé

d'une couche poudreuse ou granuleuse (cendres volcaniques et de météorites qui continuent toujours de tomber), composée de

silicium, d'aluminium, de titane, de calcium, de magnésium, de fer, de potassium et d'uranium.Les plus vieilles roches

lunaires sont âgées de 4.6 milliards d'années, comme la Terre. La pesanteur de la Lune est le sixième de celle de la Terre,

de plus le champ de pesanteur est inégal, sûrement à cause de la différence de masse volumique de la Lune.

.Son orbite

Eloignée de nous de 380 400 km, la Lune de diamètre 3 476 km, effectue presque une orbite elliptique autour de la Terre,

car il y a beaucoup de perturbations dues à la masse de Jupiter et à la proximité de Vénus. De plus, au moment où elle est

le plus proche de nous, la masse océanique subie son attraction, ce qui nous donne de magnifiques marées (par exemple au

Mont Saint-Michel qui vont à la "vitesse d'un cheval au galop").

.Son cycle

De toute façon vous le connaissez ce cycle: vous le voyez tous les jours sur le calendrier ou pendant la "météo" à 20 h 40.

Mais ce que vous connaissez sûrement moins c'est le pourquoi. Pendant qu'elle tourne autour de nous, la Lune tourne aussi

autour d'un axe incliné sur le plan de son orbite. C'est ainsi que l'on ne voit qu'une seule de ces faces, ce qui s'explique

par le fait que sa révolution autour de nous dure exactement le même temps que sa rotation sur elle-même. La pleine lune,

quant elle nous apparaît ronde et que sa face éclairée est entière, est le moment où la Terre est située entre le soleil et

la Lune. La nouvelle lune, elle, est le moment où celle-ci est entre le soleil et la Terre, et où la face visible de la

Terre n'est pas du tout éclairée. La lunaison est le temps compris entre deux nouvelles lunes consécutives. Il y a syzygie

(prononcez bien le z !), pendant la nouvelle ou la pleine Lune, quand le soleil et la Lune sont en quadrature, c'est à dire

quant ils ont des directions perpendiculaires par rapport à la Terre. La durée, l'intensité de l'éclairement, la hauteur sur

l'horizon de celle-ci et les pleines lunes d'hiver ont lieu dans des conditions analogues à celle qui se présentent pour le

soleil pendant l'été et inversement. La Lune éclipse le soleil quand elle est entre nous et lui, et on ne voit du soleil que

sa couronne.

.De l'eau sur la Lune

Une des dernières sondes envoyée examiner le sol lunaire confirme la présence d'eau sous forme solide, sur la Lune. Mais

attention ce n'est pas encore pour demain qu'on pourra proposer un verre d'eau de Lune ! En effet, les cristaux de glace

seraient éparpillés sur des milliers de kilomètres carrés aux deux pôles (leur concentration irait de 0.3% à 1%). L'eau ne

serait pas en très grande quantité : tout au plus 300 millions de tonnes (pas de quoi offrir un verre à tout les terriens).

Jusqu'alors cette présence d'eau été estimée peu probable, et on ne sait pas encore l'expliquer. Mais cela donne une toute

autre dimension aux projets de colonisation ou de base lunaire. En effet on pourrait s'en servir en combinant l'eau avec

l'hydrogène comme carburant.

Position:Satellite naturel unique de la Terre

image de vénus

Vénus

Terre par bien des aspects (taille, place dans le système solaire...) mais est en fait bien différente. Eternellement

voilée de lourds nuages, Vénus est une planète désertique, à sa surface il n'y a pas un rayon de soleil, c'est un

crépuscule presque permanent, où règnent des températures qui font fondre le plomb et l'étain : une sorte d'enfer.

Vénus qui es-tu ?

A l'origine Vénus est la Déesse de l'amour et de la beauté chez les romains, un si beau nom vient sans doute du fait que

Vénus est la planète la plus brillante de la voûte céleste. Vénus est aussi surnommée étoile du berger car elle apparaît

juste après le coucher du soleil, heure à laquelle les bergers rentraient leurs troupeaux.

Vénus est légèrement plus petite que la Terre : 95% du diamètre et 80% de la masse. Son orbite est la plus circulaire du

système solaire (excentricité de moins de 1%).

La rotation de Vénus est vraiment spéciale : sa rotation s'effectue dans le sens rétrograde d'Est en Ouest (comme Pluton,

mais à l'inverse de toutes les autres planètes du système solaire).

La période de révolution de Vénus autour du Soleil est de 225 jours et est telle que la planète présente toujours la même

face à la Terre lorsque les deux astres sont proches.

Vénus ne possède pas de champ magnétique et ce peut-être parce que sa rotation est très lente. L'absence de champ magnétique

rend la haute atmosphère vulnérable aux vents solaires : certains ions de l'atmosphère sont emportés par les vents.

L'atmosphère de Vénus est lourde, les rafales de vents soufflent entre 1 et 4 km à l'heure (un homme marche à la vitesse de

5 km/h). Toutefois ces rafales pourraient soulever et emporter un homme sur des kilomètres. Cette atmosphère est si lourde

que pour se poser les sondes n'ont pas eu besoin de parachute, et si un astronaute pouvait se rendre à la surface de Vénus,

il lui suffirait d'ailes en carton accrochées sous les bras pour voler, bien que l'attraction gravitationnelle soit

identique à celle de la Terre.

La pression sur Vénus est égale à celle qu'on aurait sur Terre à 1000m dans un océan, et à cette pression on trouve de

l'eau liquide à 380°C ! . En résumé la pression est 93 fois supérieure à celle de la Terre (égale à 1 bar).

La température moyenne à la surface est de 450°C, c'est une température à laquelle le plomb ou l'étain sont à l'état

liquide !

Observation de Vénus :

En lumière visible la surface de Vénus est claire et jaunâtre sans marque, c'est sa couche de nuages opaque qui lui donne

un éclat brillant dans le ciel.

Mais en lumière ultraviolette (350 nm) on aperçoit des tâches sombres (ceci indique que les nuages de Vénus ont la

propriété d'absorber les UV). La configuration des nuages de Vénus est stable : ceux-ci tournent régulièrement autour de

l'axe de la planète à environ 100m/s, et on observe une sorte de Y allongé au niveau de l'équateur.

A la découverte de Vénus...

Comme Vénus est très brillante, elle est connue depuis que les hommes regardent le ciel, de plus les astronomes grecs

savaient déjà que c'était une planète et non une étoile.

A partir de 1961, les Soviétiques ont concentré une grande partie de leurs efforts d'exploration planétaire sur Vénus,

c'était le programme Venera.

Toutefois la première sonde spatiale à étudier Vénus fut Mariner 2 (une sonde américaine) en 1962.

En 1967, Venera 4 pénétrait dans l'atmosphère et transmettait des données pendant 94 minutes avant d'être détruite.

En 1970 Venera 7 atteint la surface de Vénus, c'est la première sonde à réussir l'atterrissage, mais on n'obtint pas de

photos car c'était la nuit !

A cause des conditions extrêmement hostiles régnant à la surface de Vénus, la plupart des explorations se sont faites à

partir de sondes sur orbite.

Dans les années 70 Mariner 10 et Pioneer Venus ont étudié les nuages de la planète.

En 1978, la sonde américaine Pioneer Venus 2 transmit les premières cartes de Vénus.

En 1975, la sonde Venera 9 réussit à transmettre une unique et première photo en noir et blanc du sol vénusien prise sur la

surface de Vénus. Venera 9 et 10 ont respectivement survécu 53 et 65 minutes à la surface de Vénus.

Puis en 1981, Venera 13 et Venera 14 se posent sur Vénus, étudient sa surface et réussissent à transmettre deux photos

chacune, en couleur. Venera 13 et 14 ont respectivement survécu 57 et 127 minutes à la surface de Vénus.

En 1985 Vega 1 et 2 ont survolé la surface de Vénus sur plus de 11000 km

Entre 1990 et 1993 Magellan a cartographié au radar l'ensemble de Venus et ainsi le relief de Venus a été entièrement

reconstitué par ordinateur.

L'histoire de Venus ou pourquoi celle ci est si différente de la Terre

Il y a 4.55 milliards d'année, Vénus avait la même surface lapidée par les astéroïdes que la Terre, et les même gaz

constituaient leur atmosphère.

Sur la Terre, plus éloignée du Soleil, les molécules d'eau se sont formées, et il y a eu apparition de vapeur d'eau et

dissolution du dioxyde de carbone (CO2) produit par les volcans ou emprisonnement de celui ci dans des roches silicatées

carbonatées (par exemple le calcaire). C'est pourquoi il est resté relativement peu de C02 dans l'atmosphère (environ 0.03%)

ce qui limite l'effet de serre (sans dioxyde de carbone la température diminuerait de 20°C) et entraîne des températures

clémentes à la surface de la planète ainsi que de l'eau dans ses trois états (solide, liquide, gazeux)

Il y a trois milliards d'années Vénus avait peut-être des océans, le rayonnement solaire était cent fois moins intense

qu'aujourd'hui, la température à la surface était alors inférieure à celle d'évaporation de l'eau. Quand le rayonnement

solaire s'est intensifié les températures sont devenues supérieures à 100 degrés et les océans se sont évaporés. La vapeur

d'eau et le dioxyde de carbone (qui n'était plus absorbé) ont créé l'atmosphère et les nuages qui ont grossi de plus en plus.

L'atome d'hydrogène, qui est un constituant de la molécule d'eau, étant très léger s'est échappé dans l'espace. La

température a alors progressivement augmenté jusqu'à attendre le seuil de 460°C.

Tout sur l'atmosphère de Vénus...

La haute atmosphère de Vénus est dense et glisse sur la basse, elle met 4 jours à tourner autour de la planète.

A haute altitude les vents poussent les nuages jusqu'à 360 km/h vers l'ouest (sens de rotation de la planète).

La distribution volumique des nuages varie en fonction de l'altitude : entre la surface et 35 km c'est la brume, puis de 35

km et 70 km se trouvent les nuages constitués de particules et enfin au-dessus de 70 km, c'est de la brume de faible

épaisseur constituée de particules microscopiques.

A la surface de Vénus ses nuages doivent ressembler à de la brume terrestre (en effet ils contiennent entre 50 et 150

particules par centimètre cube ou plus pour les couches nuageuses situées entre 35 et 70 km de hauteur). Les couches

supérieures des nuages sont constituées de gouttelettes d'acide sulfurique (de 2.5 µm de diamètre) et d'une solution

acqueuse qui contient à 85 pour cent de l'acide. En fait il y a trois sortes particules : les particules fines dont le

diamètre est inférieur au micromètre, des particules que l'on suppose à l'état liquide et dont le diamètre est d'environ 2,3

µm, et enfin des particules plus grosses (peut-être sous forme solide) dont le diamètre est de l'ordre de 7 µm.

La sonde Pioneer Venus a trouvé dans l'atmosphère : de l'argon, de l'oxyde de carbone, du dioxygène, de l'anhydride de

sulfure et un peu de vapeur d'eau.

La concentration de C02 dans la basse atmosphère est supérieur à 95% et l'azote est présent à 4% dans l'atmosphère.

Mais à quoi sont dues la couleur jaune et les marques visibles aux UV des nuages?

On pense qu'elles sont peut-être dues à des cristaux de soufre qui absorbent les UV ou seulement à l'anhydride de sulfure

(SO2) qui absorbe aussi les UV. Les marques pourraient aussi être le fait des mouvements ascendants importants dans la masse

gazeuse.

La surface a été observée grâce aux ondes millimétriques et centimétriques qui ne sont pas absorbées par l'atmosphère par

Pioneer Venus mis en orbite et par Venera 9 et 10 qui ont pris des images en 1976.

On a remarqué des cratères de 40 à 350 km de diamètre et surtout l'absence de cratère de diamètre inférieur à 30 km, ce qui

montre que l'atmosphère de Vénus la protège des météorites.

Les Monts de Vénus !

Vénus possède de grandes plaines (70% de Vénus a la même altitude), quelques basses collines ainsi que quelques immenses

plateaux de basse altitude (environ 100 m) comme Ishta Terra au pôle sud qui a la taille d'un grand continent terrestre.

Vénus possède aussi quelques grands massifs tel que Aphrodite Terra le long de l'équateur (elle s'étend sur 3000 km et

culmine à 5000 m), ou Bêta Regio situé à 30° latitude Nord et dont le plus haut somment atteint les 4000 m. Le plus haut

massif de Vénus est Maxwell Montes qui culmine à 11000 m d'altitude, c'est à l'intérieur de celui ci que se trouve le grand

cratère Cléopatre (105 km de diamètre) et le grand fleuve de lave. Le dôme de Aine Corona découvert par radar de Magellan en

janvier 1991 est une couronne (corona) de 200 km de diamètre.

La surface de Vénus à la loupe

Vénus possède 4 types de terrain différents :

* Les terrains anciens déformés : les tesserae (tuile en latin) proviennent de déformation tectonique principalement dans

les hautes terres comme Ishtar et Aphrodite. Et 8 % de la surface.

* Les basses plaines lisses, terrains basaltiques datant des éruptions volcaniques. Appelées planitiae.

* Les terrains plus récents des structures tectoniques telles que les rifts, les chaînes faillées et les montagnes et les

structures volcaniques comme les grands volcans ou les coronae.

* Les derniers matériaux sont les dépôts dus aux vents et aux cratères récents âgés d'environ 30 à 50 millions d'années.

Les sondes ont mesuré la radioactivité des roches qui composent la surface, et celle-ci est identique à celle qu'on trouve

sur terre, c'est à dire d'une composition basaltique et granitique.

Vénus planète vivante :

Vénus est une planète active : du nord au sud on observe tout un réseau de failles, et de grandes coulées de lave (notamment

la plus longue du système solaire : Niobé Planitia qui s'étend sur plus de 7000 km). Mais on suppose que Vénus n'a pas de

tectonique de plaques.

La surface de Vénus (comme celle de la terre) est relativement jeune (l'âge moyen de la surface de Vénus se situe entre 400

et 700 millions d'années, la Terre, elle, a un plancher océanique de 200 millions d'années).

Les régions les plus anciennes de Vénus ont environ 800 millions d'années, à cette époque l'activité volcanique était très

importante, et a recouvert la surface d'une nouvelle couche.

Vénus possède encore une activité volcanique mais celle ci semble assez réduite. C'est à la surface de Vénus qu'on trouve

les volcans dit " pancake " à cause de leur lave très visqueuse.

image de mercure

Mercure

Connue par les Anciens, Mercure est une des planètes les moins visitées par des sondes spatiales, bien qu'elle soit la

première planète du Système solaire. C'est pourtant l'une des contrées les plus étranges de notre Système. C'est aussi la

planète la plus difficile à observer : se déplaçant très vite (50 km/s, soit 180 000 km/h), elle ne s'éloigne pas à plus de

28° de la lumière solaire. La partie éclairée par le Soleil étant donc toujours la même, on connaît peu de chose sur

l’autre face. Elle n'a reçu de visites que de la sonde Mariner 10, qui l'a survolé en mars et septembre 1974, et en mars

1975. Depuis, cette sonde tombée en panne gravite autour du Soleil.

Particularités :

De la même taille que Callisto, Mercure ressemble beaucoup à la Lune, par sa surface recouverte de cratères. Cette

"ressemblance" est due à sa proximité du Soleil, ce qui la soumet à un bombardement de particules attirées par l'étoile.

Mariner 10 a d'ailleurs montré, grâce à ses photos, que Mercure détient le Record du nombre de Collisions et de

Bombardements de Débris depuis le début de l'Histoire du Système solaire. Mercure est pourtant la plus petite des planètes

du Système, Pluton excepté. L'orbite de Mercure est l'une des plus excentriques. Elle s'éloigne au maximum du Soleil

de 69,7 millions de km, et s'en rapproche jusqu'à 45,9 millions de km. Entre le minimum et le maximum du rapprochement,

il y a…24 millions de km. Quant à l'année Mercurienne, elle présente des bizarreries uniques, comme vous allez pouvoir

le constater.

Mais d'abord quelques chiffres : le jour mercurien dure 59 jours terrestres. L'année, elle, dure 88 jours terrestres.

Donc le jour représente 2/3 de l'année. En 3 ans, la planète aura donc fait 3 le tour d'elle-même. Mais le plus

intéressant, c'est que le jour réel (c'est à dire la période d'ensoleillement) est égal à…3 mois terrestres ! Le jour réel

est donc plus long que l'année ce qui reste un cas unique. La proximité du Soleil et l'excentricité de l'orbite

donneraient lieu à un phénomène pour le moins étrange : le Soleil zigzaguerait pendant 90 jours avant de se coucher

doucement, durant 48 h. Il resterait d'ailleurs pendant 8 jours au zénith, en changeant de direction à chaque approche de

midi.

Exploration

Un atterrissage sur Mercure, qu'il soit de jour ou de nuit, poserait comme premier problème celui de la température.

L'absence quasi totale d'atmosphère provoque des variations énormes de températures. Le jour, éclairé par un Soleil 4 fois

plus gros dans le ciel que sur la Terre, et recevant 10 fois plus d'énergie, le terrain de 400 à 430 °C est peu accueillant.

De plus, l'absence d'atmosphère transforme Mercure en un endroit aussi invivable que le cœur d'une centrale nucléaire, à

cause des radiations solaires non stoppées. La nuit n'est pas mieux, car, sous un clair de Vénus étrangement hyper intense,

la température descend en dessous des -100 à -220 °C (suivant les sources). Les variations de température sont ainsi de

l'ordre de 600 °C. Mercure détient la 2° place dans notre Système pour la densité la plus forte : juste derrière la Terre,

sa densité de 5,45 est due encore une fois a la proximité du Soleil. Ses vents ont soufflé les matériaux légers (tels que

H2, He ou O2), et ont laissé les matériaux lourd.

Caractéristiques

Mercure possède certainement un noyau dont le diamètre représente plus des 2/3 du diamètre de la planète (3500 km sur 4880,

c'est la proportion la plus importante du Système). L'aspect du sol de Mercure n'est pas superbe : " gavés " d'énergie par

l'étoile, les reliefs sont émoussés et les rochers tombent en poussière. Les seules traces d'une atmosphère sont un peu

d'hélium, capté du vent solaire par la gravitation de Mercure, à une pression mille milliards de fois moindre que sur Terre.

Quant au champ magnétique, de 1% par rapport à celui de la Terre, il est créé par un effet d'induction, résultant du

déplacement rapide de la planète dans le champ magnétique du Soleil.

Le relief de Mercure est souvent comparé à la Lune. Tous ces cratères qui le recouvrent lui donnent un aspect désolé. Des

failles, dont la plus longue fait 550 km de long et 6 km de large, parcourt la croûte planétaire. Les cratères qui couvrent

en sa totalité Mercure se chevauchent les uns les autres. Les plus petits visibles (par les sondes) ont un diamètre de

200 m, le plus gros (le bassin ou cratère Caloris) fait 1300 km de diamètre. Il y a en fait 3 bassins principaux sur

Mercure. Le plus petit est une " mer " de 600 km de diamètre, située dans l'hémisphère Sud. Le second, Mare Borealis, de

350 km de diamètre, se trouve près du pôle Nord. Quant à Mare Caloris le bien nommé, ce bassin est l'une des régions les

plus jeunes de Mercure. Créé il y a 3,9 milliards d'années par un astéroïde de plusieurs dizaines de km de diamètre, et

pesant sans doute dans le million de milliard de tonnes, ce bassin est formé d'anneaux montagneux concentriques de 2000 m

de haut. Toujours exposé face au Soleil lorsque Mercure est le plus proche de l'astre, ce cratère est l'une des zones les

plus chaudes de la planète. La création a d'ailleurs déclenché un séisme, qui a provoqué aux antipodes un ravage : terrains

chaotiques, parcourus de rides et de fractures, et les anciens cratères sont disloqués ou effacés.

Position:Première planète à partir du Soleil